2025年6月23日更新

豊玉町

和板

【わいた】

江戸時代、約200年もの間

仁位の枝村だった村は

干拓によって村勢をアップ

和板のキーワードは「干拓」

南北に長い対馬のほぼ中央に位置する和板は、地区の真ん中を国道382号線が走りながらも、集落は国道から北にずれ、車からはその存在を確認することは難しい。よって「和板」という地区は島民にしか認知されておらず、ほとんどの島民もその集落を訪れることはないようだ。

和板集落と国道との間には広い田畑があり、そこはかつては深く入り込んだ遠浅の入江だった。和板の発展は、その遠浅の入江を埋め立て、農作物の生産量を増やしていくことだったが、おそらく江戸時代初期の自然災害によってか、村勢を大きく損い、仁位に付属する村「枝村」になった。

しかし、その後干拓を着実に進め、村勢を取り戻し、「枝村」から「本村」に復帰。明治時代には28年間、周辺10村の中心として戸長役場が置かれたこともあった。

和板周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大、主要施設追加等)、長崎県遺跡地図

古墳時代に始まった村か!?

海(浅茅湾)の近くに古墳時代のものとされる墳墓遺跡が2カ所(和板遺跡、敷島遺跡)あることから、古墳期から集落があったと考えられている。当時は海が深く湾入しており、墓を村から遠く離れた岬と島につくったものと思われる。

古墳時代、日本は人口爆発期だったことがわかっている。その爆発の主要因は渡来人の増加だった(※印参照)。それは多くの渡来人が対馬を経由して九州や本州に渡っていったということでもあり、その中には対馬に拠点となる地を見つけ開拓を始めた渡来人もいたに違いなく、和板に住んだ最初の人々もそんな人たちではなかっただろうか。

さらに、和板という遠浅の入江がある地形を選んだということは、移住者はそこを埋め立て耕す技術を持っていた小グループではないだろうか。

※日本の弥生時代末期の人口を60万人、古墳時代を400年(250年頃~650年頃)としてその末期の人口を540万人、1年間の人口増加率を0.1%として計算すると、古墳時代400年間に渡来要因によって増えた人口は450万人(83.3%)となる。(弥生人60万人が400年かけて人口を増やしたとしても、約90万人しか達成できない。)古墳時代の日本には先住者(弥生人)の数倍の渡来者が押し寄せ、DNA解析によりさまざまなルーツを持つ人々が移住してきたことがわかっている。

和板集落の奥の方から浅茅湾方面を俯瞰

鎌倉時代、地名は既に「わいた」だった

「わいた」という地名が史料に登場するのは、鎌倉末期。1325年(正中2年)と1332年(元徳4年)に発行された宛行(あてがい)状があり、後者にははっきり「わいたのはたけ」と書かれてある。和板で耕作が行われていたことがわかる。

また、1471年に出された朝鮮の書『海東諸国紀』には「わいた浦100余戸」とある。あくまでも大まかな数字であり、多めに書かれているのがこの本の傾向だが、それなりの村が形成されていたことが推察できる。

本村から枝村、そして本村へ

江戸時代初期、1645年(正保2年)の『対馬二郡物成帳』に、検地から割り出した和板村の物成(年貢)として「6石7斗6升9合」と記されており、この時はまだ本村だったことが推測できる。

しかし、1661年(寛文元年)に行われた検地では和板村の記録はなく、既に枝村になっていたことが窺える。1671年(寛文11年)の『仁位村物成帳』に「和板の作人」として2名の名があり、物成は合わせて麦6石2合だった。

その『仁位村物成帳』には、「壱間一尺五寸余」の土地(麦の生産量に換算すると約30石=物成7.5石)を物成の対象地から除外するとの記載もある。高波高潮など、何らかの理由で耕作地が大きく減少した可能性があると言われている。それによる生産量の減少、公役人の減少、戸数の減少が、枝村への格下げに大きく影響したと推測できる。

和板が本村へ返り咲くのは1858年(安政5年)10月、約200年ぶりの本村復帰だった。開きによって耕作地が増え、公役人も増え、物成も増えたからと推測できる。

その3年後の1861年(文久元年)の『八郷村々惣出来高等調帳』には下記の数字が遺されている。

籾麦(仁位に含まれる) ー 石、家9、人口50、男20、女20、10歳以下10、牛8、馬9、孝行芋615俵

和板浜の干拓

本来和板浜は遠浅の浜で、満潮になると集落近くまで海水が上がってきたようだ。それを干拓し農地をつくったが、おそらくそこに海水が浸入したことが枝村格下げの引き金になったと考えられる。

1707年(宝永4年)に、町人 関岡忠兵衛、関岡忠助によって「和板浜の開き」の申請が出されたが二人は着手せず、開きの権利は1724年(享保9年)に府内士(府中在住給人) の味木金蔵に譲渡された。

その開き(干拓)の完成時期は記録にはないが、当初予定の3,900坪(12,900㎡)に追加して9反余り(9,000㎡+α)の開きが許可され、合計約22,000㎡が干拓された。

その後、和板浜は何度か干拓され、1884年(明治17年)の『上下県郡村誌』によると、和板は田畑面積は15町7反5田=約156,300㎡(木庭=焼畑を除く)となり、米麦の生産量は77石までになった。

集落と国道382号線の間は明治時代までに干拓が完了:手前の白い建物「心和堂豊玉店」の敷地も含む

明治時代には「下県郡和板村」が誕生

本村に返り咲いて22年後、和板はこの地域11村を統括する村にまでなった。1880年(明治13年)9月から1908年(明治41年)4月まで、約28年間、和板に戸長役場が置かれ、村の名称も「和板村」となった。

和板村を構成するのは、仁位、糸瀬、嵯峨、佐志賀、貝鮒、曽、千尋藻、鑓川、横浦、賀谷と和板の11村。当時は車もなく、それぞれの村からのアクセスも山道を歩いてなので、地理的公平さを優先し和板になったということだろう。

現在の豊玉町エリアでは、和板村と卯麦村という二つの行政区に分けられたが、1908年(明治41年)に仁位村と奴加岳村という行政区に変わった。

※戸長役場:戸長とは、現在の町村長のことで、戸長役場では戸長を中心に、戸籍管理、地券管理、国税徴税、義務教育、徴兵事務など、さまざまなな行政事務を行った。1889年の町村制施行により、戸長制度は廃止されたが、規模が小さかったので、しばらくは事実上の行政単位として機能した。

明治になって塩田で製塩するも、閉田

中世の頃に盛んだった対馬の製塩業は、江戸時代を前にほとんどが廃業し、塩は島外から買うものになっていた。明治になり、輸送費がかかり割高な塩の値段に商機を見つけたのか、一人の商人が和板浜で塩田タイプの製塩を始めた。

その製塩場は明治35年以前にスタートし、規模もそこそこ大きく、精製塩は品評会で最優秀賞を受けるほどだったそうだ。しかし、専売法の規制により塩田面積10町歩未満は不許可という行政からのお達しで閉田に追い込まれ、廃業するに到った。

場所はあくまでも推測だが、下の項目「江口新田」の説明地図左側(大正元年測量)の沼地部分ではないだろうか。塩田は砂の層の下に粘土層を敷くので、放置すると水はけが悪く、沼地になってしまう。(地図の下の写真の湿地部分と重なる)

「江口新田」と呼ばれた近代の開き

第2次大戦後、対馬唯一の醤油屋として発展した江口醤油を創業した江口卯吉の偉業の一つとして、「和板の干拓」がある。

1922年(大正11年)に着工し、1930年(昭和5年)に5町歩(約50,000㎡)の美田を造成。「江口新田」と呼ばれた時代もあったそうだ。

2023年現在の状態でいえばセレモニーホール「心和堂」の南側から海との間を江口卯吉が干拓したと言われており、それは国土地理院2万5千分の1地形図でも確認できる(下記地形図参照)。

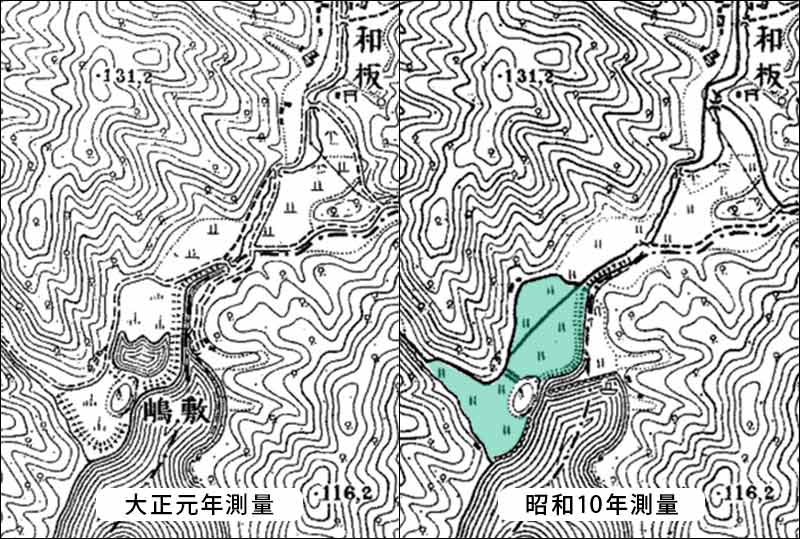

江口新田:大正元年測量と昭和10年測量の地形図を比較。グリーンの部分が荒地から耕作地に変わっており、江口新田と推測できる 出典:国土地理院地形図(一部色彩追加等)

中央の白い建物「心和堂」より海側が江口卯吉が干拓したエリア。左側の小山が敷島

敷島神社から志古島神社へ

幕末期に発行された対馬藩士中川延良の見聞集『楽郊紀聞』で、「ここの神様は疱瘡(ほうそう)にご利益があり、和板では昔から疱瘡の災いがない。対馬で疱瘡が流行する度に、府内(城下)の人々もここに参って願をかける。今年も参拝が夥(おびただ)しく、(願いが叶えば)氏子になると願をかける人もいる」と、そのご利益がリアルに紹介されているのが、和板の志古島神社だ。

実際に発行直前の1858年(安政5年)から翌年にかけて、対馬で疱瘡が大流行。疱瘡は治癒しても顔に跡が残るため、せめて軽く済むようにと、和板詣では耐えることがなかったようだ。

かつて志古島神社は現在は陸と地続きになっている敷島にあり、敷島神社と表わされたこともあった。1794年(寛政6年)に集落の入口である現在の地に移されている。

祭神は海神として崇められ、和多都美神社でも祭られている磯良。顔にフジツボなどが付き顔が醜いことで知られている神で、そこから疱瘡にご利益がある、ということになったのかも知れない。

鳥居の扁額には「敷島神社」と彫られていた2003年頃

2023年は扁額の社名が「志古島神社」に変わっていた

今も農業の村ではあるが

和板は豊玉町エリアでは珍しい農業の村だ。江戸時代に開拓された耕作地で、米、麦、サツマイモなどを作ってきた。取材した2023年時点では2軒が米を作っており、他は自家で消費する野菜を栽培しているという。

かつては大麻を栽培し麻布を作っていた家もあれば、蚕を飼っていた家、ミニトマトを出荷していた家もあったそうだ。和牛を育て、対馬全島の品評会で2年連続1位になった家もあったという。

一人暮らしの老翁に聞くと、荒れ地にしないために個人に田や畑を貸し耕してもらっている、とのことだった。

2020年10月1日の国勢調査によると、和板は世帯数41世帯、人口123人、内65歳以上が27人だった。

和板には耕作放棄地がほとんどない(2022年)

【地名の由来】 かつては「輪板」、「和伊田」、「靄田(あいた)」とも書いたが、元禄の郷村帳に「和板」と書かれ、その後「和板」に統一された。由来は妥当な説がなく不明と書かざるを得ないが、「対馬全カタログ」なりに由来を考えてみた。「わいた」という名字をネットで探すと「淮田(わいだ)」に出会い、その由来を探したが不明。しかし、その意味は「囲む田」「囲まれた田」であり、イメージとしては「潟地に囲いをつくり埋め立てた田畑」。遠浅の入江があったかつての和板には相応しい由来案ではないだろうか。

Ⓒ対馬全カタログ