2025年6月23日更新

上県町

樫滝

【かしたき】

昔から度々洪水に苦しむも

時代に対応しながら

仁田の中心として発展

仁田三ヵ村のセンター的ポジション

対馬には集落名よりも、いくつかの集落の集合体としての地名の方が常用されるケースがあり、仁田もその中の一つだ。仁田は樫滝、瀬田、飼所の三ヵ村で構成され、「佐護六ヵ村」「佐須四ヵ村」と同じように「仁田三ヵ村」として島内でよく知られている。

樫滝はその仁田三ヵ村の中で唯一海に面している村であり、それが朝鮮との交易で栄えた中世以来、この村の発展の礎になっていると考えられる。

現在も樫滝には、仁田中学校、仁田小学校があり、上県町総合運動場、市民プールがあり、簡単な行政手続きができる仁田窓口センターもある。さらに国道382号線が地区の真ん中を走っており、この地域の中心地的な機能が集約されている。

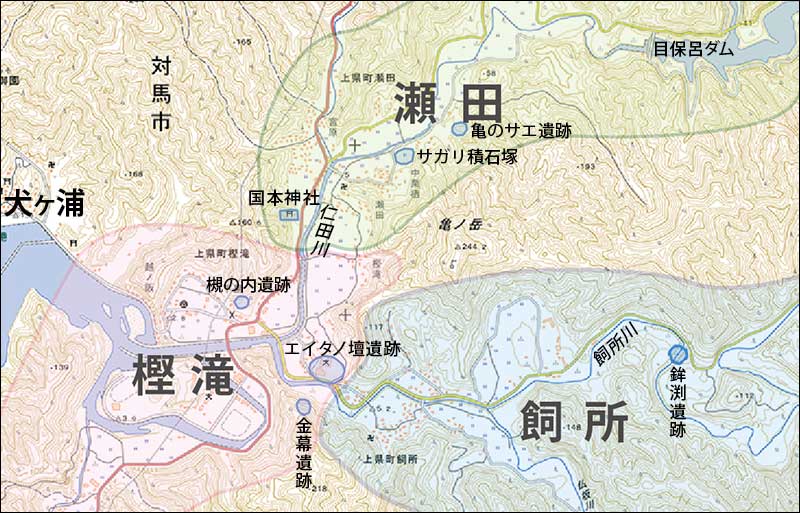

樫滝周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大・施設名追加等)、長崎県遺跡地図

仁田3地区(あくまでも大まかなエリア分け) 出典:国土地理院地形図(色分け・地名等追加)、長崎県遺跡地図

“仁田川の賜物”の功罪

仁田川は対馬六大河川の一つとされ、多くの支流を含めたその総称として用いられている。かつては瀬田川と飼所川、二つの川が合流するところから「二股川」とも言われたそうだ。

下の地図でわかるように、かつては瀬田川と飼所川が合流してすぐに両岸が接近し(地図の赤丸のところ)、さらにその先で大きく南へ蛇行する箇所があり、梅雨前線や台風などによる大雨の後は、そこから上流がすぐに氾濫するという“暴れ川”でもあった。

江戸時代に広い河原や河川敷は埋め立てられ、田や畑になったが、一夜の雨でそこが川に逆戻りするという水害を何度も経験してきた。

しかし、それは上流部の山々で森が培った地中の栄養分が流れ、堆積するというプラス面もあり、田畑の地味を高め、農作物生産に貢献してきた。

また、その栄養分は海に到ると、仁田湾のプランクトンを育んだ。イワシやサワラの回遊を湾奥まで呼び込み、隣り村 犬ヶ浦の漁業を助けたはずだ。

かつての仁田川(瀬田川・飼所川)の河川域を推定(河原を含む):特に江戸時代になってから、開きによって河原や沼地が埋めたてられ田畑になった。しかし、赤丸印のところは瀬田川と飼所川が合流し、さらに南北から岬状に張り出した尾根が川幅を制限し、そこから上流は大雨が降ればすぐに川が氾濫したと考えられる(濃い青の部分は現在の川との重なり) 出典:国土地理院地形図(色分け・地名拡大)

洪水対策の決め手として新たな堀切が開通

洪水対策の決め手として新たな堀切が開通

水害を最小限に抑えるために、仁田川の川普請(河川工事)は江戸時代から行われていた。1700年(元禄13年)、藩は仁田川と佐護川に対して「川役」という河川監守の専門職を設け、川の管理と川普請に当たらせた。

最近では、1971年(昭和46年)、1985年(昭和60年)、1991年(平成3年)に仁田川が氾濫し、被害が発生。中でも、1971年7月の豪雨では家屋の浸水や畑の冠水など、大きな災害級の被害を被った。そこで、1976年(昭和51年)に、築堤、掘削等の河川改修プロジェクトがスタートし、2003年(平成15年)に越ノ坂(段山)の堀切掘削も終わり下流部捷水路(しょうすいろ)が完成。蛇行部分の直線化と川幅の拡幅等により、暴れ川の汚名を返上することになった。

また、1979年(昭和54年)に飼所川上流に仁田ダムが建設され、2001年(平成13年)には瀬田川上流に目保呂ダムが完成。流量調整による治水が行われている。

堀切の掘削工事(2003年6月)

仁田の歴史は、弥生時代前期にスタート

それはおそらく縄文早期の土地選びの優先順位が、漁や渡海に便利な“海近”でありながら、「波浪の影響が少ない」「雨風をしのげる」「木の実が採集できる森がある」等であったからではないだろうか。「朝鮮半島に近い」ということも重要だったに違いない。

樫滝地区では3つの遺跡が確認されている。すべて弥生時代の遺跡で、古い順に並べると、金幕遺跡、エイタノ壇遺跡、槻の内遺跡となりそうだ。それぞれの位置は「樫滝周辺地図」で確認してほしい。

金幕遺跡からは有柄式磨製石剣が出土。弥生前期の遺跡で、現在、形跡はないがかつて石棺があり、そこに納められていたと考えられている。

エイタノ壇遺跡は仁田小学校の敷地内。現在行方不明だがかつて石剣が出土しており、西側斜面からは碧玉の管玉が見つかっている。

槻の内遺跡では箱式石棺1基が発見され、弥生時代の墳墓と考えられている。かつてすぐ近くで銅矛が見つかっている。

これらの3つの遺跡は、弥生時代前期から仁田に集落があり、そこには長が存在していたことを語っている。

弥生から古墳時代、多くの渡来人が仁田を通過⁉

弥生時代から古墳時代にかけて、日本は人口爆発期だったことがわかっている。その爆発の主要因は渡来人の増加だった(※印参照)。

これはつまり、多くの渡来人が対馬を経由して九州や本州に渡っていったということでもあり、対馬はその中継点、対馬人はその運搬役、あるいは中継役を担ったと想像できる。

しかし、その対馬人にしても、いち早く渡海を志し、対馬に拠点となる地を見つけ開拓を始めた渡来人だったに違いなく、彼らが新たな対馬の住民となっていった。

仁田を選んだグループは、三根や仁位の一団ほど大きな集団ではなかったようだが、仁田川河畔に耕作地を開き、暮らしを営んできた。時には九州に向おうとする渡来人たちに宿を提供し、山越えで東側の志多賀まで案内するなど、便宜を図りながら富を蓄えていったのではないだろうか。

※日本の縄文末期の人口を8万人、弥生時代を1000年としてその末期の人口を60万人、古墳時代を400年としてその末期の人口を540万人、1年間の人口増加率を0.1%として計算すると、弥生時代1000年間で渡来要因によって増えた人口は38万3千人(全体の63.8%)、古墳時代400年間に渡来要因によって増えた人口は450万人(83.3%)となる。弥生時代と古墳時代を合算すると、93.8%が渡来要因によって増えた人口となる。(実際は混血が進みほぼ全員が渡来人の子孫ともいえる)専門家がはじき出した弥生時代後期から古墳時代の実際の渡来者数は、100万人とも150万人と言われている。

中世、侍でもあり貿易商人でもあった川本氏

中世の頃は宗姓を名乗った家が樫滝にあったといわれており、樫滝が仁田の主邑ではないかと考えられている。

1546年(天文15年)の宗姓の一斉改姓まで樫滝で宗氏を名乗っていたのは川本氏だが、中世後半、川本氏は侍としてだけでなく、貿易商人としても活躍していた。

室町時代後半は、朝鮮からの貿易制限をかいくぐるために、公然と偽の外交文書が発行され、それを所持した偽使によって日朝貿易は円滑に運ぶことができた。その偽使通行権益の分配状況を記録した文書が 『朝鮮送使国次之書契覚』だが、そこに貿易商人として名が載っているのが、樫滝関係では「川本氏」だ。( 『中世対馬 宗氏領国と朝鮮』荒木和憲著により )

その史料としての『書契覚』は3年分(1572~1574年)だけだが、川本惣次郎は1573年と1574年に1回ずつ海を渡り、貿易を行っている。

江戸時代になると、商人はすべて府中(現在の厳原市街)に住まなくてはならなくなったが、川本氏は地侍であったため、商人をやめ在郷給人(樫滝枝村である下里の給人)としての道を選んだようだ。

江戸時代、飛躍的に生産量を増やす

下の1700年の『元禄郷村帳』のデータから、樫滝の当時の米麦生産量を求めると77石×4=308石。それが161年後には493石と、1.6倍に増えている。この増加率は対馬ではトップクラスで、同じ計算式で瀬田と飼所の米麦の生産量の増加率をみると、瀬田1.18倍、飼所1.27倍。樫滝だけが大きく伸びるていることがわかる。

おそらく河原や干潟など、干拓できる面積が他の2村に比べて広かったからだと想像できる。農業においても海に近いことが有利に働いたと言えそうだ。

生産量から物成(年貢)や金銭で納める税金「公役銀」を得るために売る量を差し引き、村人一人(10歳以上)当たりの米麦量を計算すると、1700年は年間0.38石、1日にすると1合と少し。対馬の平均0.48石、1.3合よりも少ない。

それが161年後の文久元年になると、村人一人(11歳以上)当たり年間0.76石、1日2.1合と倍増。人口が減っていることもあり、約2倍増。その頃の対馬の平均1.8合よりも多くなっている。

1861年のデータで一人当たりの米麦量を仁田の他の2村と比較すると、瀬田は1年0.38石/1日約1合、飼所は1年0.47石/1日1.3合と、樫滝(1年0.76合/1日2.1合)が圧倒的だ。

1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』

物成約77石、戸数43、人口265、神社0、寺2、給人6、公役人20、肝煎2、猟師15、牛14、馬8、船4

1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』

籾麦493石、家46、人口253、男107、女109、10歳以下37、牛26、馬36、孝行芋2,640俵

※対馬藩の「物成(年貢)」は収穫量の1/4だが、それ以外に金銭で納める税金「公役銀」を工面するために麦などを売る必要があり、その他の支出も考慮すると、食糧として農民に残るのは収穫量の1/3くらいと考えられている。村によって多少事情が異なるのであくまでも計算値、目安と理解してほしい。

冬枯れの亀ノ岳と樫滝の発祥地というべき小字滝ノ原:写真の田畑もかつては仁田川の一部だった

越ノ坂の盛衰

安政(1855~1860年)の頃、西山四郎兵衛が沼地を水田にするという干拓事業の一部として、仁田川の水を越ノ坂を越えて海側に誘導することを目的に開削に挑戦。越ノ坂の堀り切りは実行に移されたもののプロジェクトは途中で頓挫した。

越ノ坂の堀り切りに再度挑戦したのは1918年(大正7年)。大正年間に瀬田村の奥、目保呂で行われた国有林開発事業の一環として越ノ坂が積出港となり、桟橋が作られた。越ノ坂には帆船が次々と入港し、大いに賑わったという。堀り切りは桟橋へのアクセスを良くするためだった。道路が整地されると木材や炭、物資を載せた牛車や馬車の行き来も便利になり、人の往来も増えた。

桟橋完成後は、仁田港(犬ヶ浦)を拠点としているサバ漁の漁師たちでも賑わった。越ノ坂には遊郭や料理屋が軒を連ね、時化の日は大変な賑わいだったという。

越の坂の旧堀切(道路)と新堀切(水路)(2021年)

1962年(昭和37年)の樫滝(弓ノ原)。国道382号線を三根方面から走ってきてすぐに広がる樫滝の田園風景。画面の中央、遠くに並んでいる民家は越ノ坂 写真提供:宮本常一記念館

仁田のシンボルでもある、上県町総合運動公園

6町時代に上県町は、健康づくりの推進とスポーツの振興を図るために、1989年(平成元年)に上県町総合運動公園の建設に着手。河川敷の埋め立てから完成まで15年という歳月をかけた一大プロジェクトだった。

標高52mの段山を中心に、仁田中学側側の東側エリアと、河口付近の西側エリアを合わせて10万㎡という広大な敷地を誇り、野球グランド、市民プール、テニスコート、400mトラックを備えた多目的広場などが整備されている。気軽にスポーツを楽しめ、健康増進に寄与する施設として市民に利用されており、仁田のシンボル的な存在となっている。

上県町総合運動公園 出典:Google Earth

【地名の由来】 村の東にそびえる亀ノ岳をかつて「樫嶽(かしだけ)」と呼んでいたので、そこから「かしだけ」が村の地名になり、それが「かしだき」に転じ、漢字に「樫滝」を採用したという説と、その樫嶽の谷(対馬風にいうとサエ)に滝があり、それが「樫滝」と名付けられ、村の名前になったという説などがある。

Ⓒ対馬全カタログ