2025年6月23日更新

上県町

飼所

【かいどころ】

仁田三ヵ村の一つ。

農林業の村として発展したが

かつては貿易商人も活躍

弥生時代の最後の頃には成立

飼所川上流に銅矛を祀っていた磐座があり、弥生時代終末期のものと推定されている。終末期とは、2世紀後半から3世紀中頃に当たり、『魏志倭人伝』に「倭国大乱」「邪馬台国」などと記された時代のことだ。この頃から古墳時代にかけて、大陸から数百万人の渡来人が九州や本州に移住し、その多くが対馬を通過していったと言われている。

矛が発見されたあたりの川の淵は、いつの頃からか「ホコ淵(鉾渕)」と呼ばれ、遺跡名も「鉾淵遺跡」と名付けられた。

また、村から少し下流の左岸(南側)に有柄式磨製石剣が出土した弥生時代の墳墓遺跡「金幕遺跡」があることからも、飼所は弥生時代の最後の頃には成立していた村と考えられている。弥生中期から後期にかけての渡来人の大流入の過程で誕生した村なのかも知れない。

あくまでも言い伝えではあるが、地蔵ノ壇の下まで海だったという。また、飼所橋の南東側を「沖の畑(おきのはた)」と呼ぶのも、かつては村とその畑の間に海があったからではないかと推測できる。

それは川とも海とも言い難い、川の水と海水が混じり合う汽水域で、潟が発達し、一部は海苔に覆われ、陸に近いところには葦が茂る。そのような奥深い浦の風景ではなかっただろうか。

鉾渕遺跡:護岸整備され、遺跡らしい景色は失われたが・・・

飼所集落の奥にある「地蔵ノ壇」:地蔵があるから「地蔵ノ壇」と表記されているが、地元ではこの辺を「ずんだん」と呼んでいる

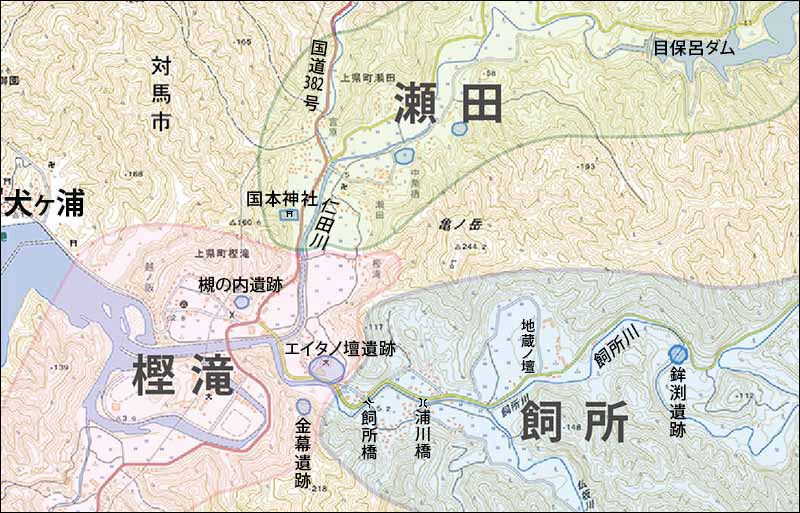

仁田3地区(あくまでも大まかなエリア分け) 出典:国土地理院地形図(色分け・地名等追加)、長崎県遺跡地図

中世には飼所拠点の貿易商人も誕生

室町時代後半は、朝鮮からの貿易制限をかいくぐるために、公然と偽の外交文書が発行され、それを所持した偽使によって日朝貿易は円滑に運ぶことができた。その偽使通行権益の分配状況を記録した文書が 『朝鮮送使国次之書契覚』だが、そこに貿易商人として名が載っているのが、飼所関係では「塩津留氏」と「財部氏」だ。( 『中世対馬 宗氏領国と朝鮮』荒木和憲著により )

塩津留氏は壱岐出身で、三根郡に配置された宗家の直臣だが、その一派が飼所に住み、貿易を行ったようだ。『書契覚』には、1573年3月に塩津留彦五郎が、1574年3月に塩津留助左衛門が渡海し、貿易を行った記録がある。

延宝から貞享期にかけて(1673~1688年)の史料の中に同姓者を探すと、府中「新六十人」衆の中に塩津留姓があることから( 『中世対馬 宗氏領国と朝鮮』 荒木和憲著より)、子孫は府中で商人として活躍していたと推察できる。

また、琴村の財部氏の一派が山を越えて西海岸の飼所に住んだのだろうか、財部右衛門佐が、1573年8月に海渡し、貿易を行っている。

現在、飼所は海岸(港)から1.4kmほど離れている。これは室町時代もあまり変わらなかったはずだ。そんな飼所を拠点にどうして貿易をしようと考えたのか。

おそらく、最初に目的ありきで、港湾設備さえ使えれば、あるいは船さえ調達できれば、居宅は海から離れても構わないと考えた。例えば塩津留氏の場合、島主の直臣という立場を利用して、樫滝の地侍 川本氏へ船や港湾設備の使用を島主に仲介してもらったのではないだろうか。

飼所全景

江戸時代の食糧事情は、改善するも厳し

江戸時代に入るとすぐに“兵農商分離”が推進され、商業の府中一極集中が進み、貿易商=地侍は、商いを諦めて在郷給人になるか、商人として府中に住むか、あるいは農民になるかの選択を余儀なくされた。貿易に携わっていた塩津留氏、財部氏は、飼所居住の意義が失われ、すぐに飼所を離れたのではないだろうか。

海から離れた山付きの村・飼所は、江戸時代、農村として畑作、木庭作に精を出すことになった。

1700年(元禄13年)のデータから、その頃の飼所農民がどのくらい米麦を食していたかを計算すると、一人当たり(10歳以上)1年間0.37石、1日にすると1合となる。これは当時の対馬の郷村の平均1.3合の8割ほどで、厳しい。

それが160年後には、木庭作や開きによる耕作地の増加などにより、米麦の生産量が174石と1.27倍に。その1/3を11歳以上の人口で割ると、0.47石、1日1.3合になったが、当時の対馬平均は1.8合となっており、やはり平均よりは少ないままだった。但し、孝行芋(サツマイモ)が2,925俵と多く、食糧事情は大分改善されたのではないだろうか。

仁田三ヵ村は、元禄時代においては、ほぼこんな感じだ。しかし、文久になると、樫滝だけが1.6倍と大きく伸びる。おそらく干拓する余地が広かったからだと推測できる。

1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』

物成約54石、戸数35、人口192、神社ー、寺1、給人3、公役人22、肝煎2、猟師20、牛9、馬13,船ー

1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』

籾麦274石、家41、人口238、男104、女89、10歳以下40、牛37、馬40、孝行芋2,925俵

※対馬藩の「物成(年貢)」は収穫量の1/4だが、それ以外に金銭で納める税金「公役銀」を工面するために麦などを売る必要があり、その他の支出も考慮すると、食糧として農民に残るのは収穫量の1/3くらいと考えられている。村によって多少事情が異なるのであくまでも計算値、目安と理解してほしい。

かつて仁田紙の主要生産地

1964年発行の 『新対馬島誌』では、対馬の産業の一つとして「仁田紙」を紹介し、上県町飼所で、1950年頃まで作られていた、と書いてある。

また、1809年(文化6年)刊行の『津島紀事』には、「「簾を用いず槽に布を張りて受く、色赤黄にして布目紙の如く毛茨起らず、よく虫食を避く、これを仁田紙という、けだし仁田村初めて作る所か」と書いてあるそうだ。

いつ頃から飼所で紙漉きが行われたのかを知る史料はないようだ。1799年(天明8年)に主藤楽左衛門が差配し東ヶサエにて紙を漉き、後に久田村増田に移る」と『津島紀事』にあり、これを仁田紙について書かれたものと解釈する向きもあるが、「東ヶサエ」とだけ書かれ村の地名がない。おそらく府中に「東ヶサエ」と呼ばれるところがあったと推測でき、これが仁田紙の発祥とは考えにくい。ただし、その頃、対馬に紙漉きの技術が入ってきたと考えることはできそうだ。

1985年(昭和60年)に仁田紙の復元ワークショップが開催され、飼所で二人の老媼によって仁田紙の復元が行われた。

会場は飼所川で、漉槽(すきぶね)は使わず、「カジカワ」と呼ばれるコウゾ属の木と雁皮(がんぴ)の白皮を煮て、洗って、晒して、叩いて、ほぐして、紙料をつくり、その紙料を直接簀桁(すけた)に入れて、川の水面で簀桁を揺らしながら紙料を溶かす。簀全体に均一に溶け合ったところで、簀桁を水面から上げ、そのまま乾燥させると仁田紙の出来上りとなる。

その製法は、テレビなどで紹介される漉槽を使った紙漉きに比べると、実に素朴。繊細ではなかったが丈夫だったろうと想像できる。主にお盆の米の粉などの粉干しに使われたそうだ。

かつては大麻を栽培

飼所も含め、仁田地方では副業として麻の栽培も盛んだったそうだ。麻の栽培はおそらく自給自足が当たり前のかつての対馬では珍しいことではないかも知れないが、飼所を取材して初めて得た情報だった。

今は大麻取締法で免許がないと大麻は栽培できないが、以前は自分の家で大麻を栽培し、衣類(作業着)や蚊帳を作ったという。大麻を栽培している畑を「麻坪」といったそうだ。「坪」というくらいだから、面積もそれほど広くなかったということだろう。

麻は古来より神聖な繊維として神社の鈴縄や注連縄、神主が使う祓串(大麻おおぬさ)などにも使用された。その製造法が『西南学院大学 民俗調査報告 第3号(1984年)』に載っていたので、それを紹介する。

「麻を収穫すると、葉を落として細かく裂き、大きな釜で12~15時間ほど炊く。次ぎに皮を剥ぎ、その皮を束にして日に干し、しのべておく(保存する)。水に浸して灰をまぶした後、竹の棒に括りつけて叩き、小川で堅石を使って皮をきれいにこさぐ。再び日に干すと白くなる。

その後、椿油の滓に2、3時間浸してから、さらに叩きつけて繊維を柔らかくする。おんで(裂いて)桛[かせ]ででかし(糸車にかけて糸にし)、[糸をなめらかにし織っている最中に切れたり毛羽立ったりするのを防ぐために]小麦粉でつくった糊を塗った。」([ ]部は日高補足)

その糸を機(はた)にかけ、家族の着物(作業着)、布団、蚊帳、立網などを織ったという。今からすれば、なんとも手間の掛かる糸づくり&生地作りだが、現金収入の乏しい時代は、これが当たり前の主婦の仕事だった。

また、皮を剥いだ後の幹は簾(す)にして、衣料干しに使ったりと、余すところなく活用したそうだ。

大麻の群生 出典:厚生労働省発行『大麻・けしの見分け方』

対馬の女は「対馬麻」を織っていた

対馬では麻だけでなく、麻と木綿を組み合わせて織った生地「対馬麻」で、さまざまな着物をつくった。生地の柄がそのまま見栄えの重要な要素になるので、シンプルな織り生地にもさまざまな工夫を盛り込んだ。

“歩く民俗学者”として知られる宮本常一の『女の民俗誌』には、昭和25年、26年の対馬取材時に出合った女性たちの、もっと美しい色に染めたい、色あせを止める方法を知りたい等、いい生地を作りたいという女性らしい欲求が綴られている。

織った布の多くは家族が着る作業着などになったが、一部は「対馬麻」として流通し、その素朴な風合いで珍重された。ネットで「対馬麻」で検索すると、多くのサイトがヒットし、オークションでも登場していた。

平成初期に古物商が買いあさり、島の人々は着古した着物や生地を、なんのためらいもなく手放したという。

「対馬麻」という名称は対馬ではあまり使われない。あくまでも古生地収集のための産地を表わす用語として生まれた言葉だ。

対馬麻

飼所流 林業の営み

採種は秋に行う。優良木を選び、上の方の枝を切り落とし、それを天日で乾燥させてから種子を採取。2~4月に畑につくった苗床に種を播き、苗木の根が広がらないように1年後の冬に苗なおし(移植)を行う。それからさらに1年後の3月末~4月初旬に山(山床)に移植する。また、さらに1年間苗床で育てる3年モノもある。

その後7年ほど、春と秋に「中浚え(下草刈り)」を行い、後は2~3年に一度中浚えを行う。山に植えて10年目から枝打ち、間伐を行う。

伐採の目安は、対馬では松は20年以上、杉は30年以上、檜は40年以上といわれ、伐る際は木材が頂上に対して斜めに倒れるように切れ目を入れ、矢(楔)を打ち込んで倒す。(資料によっては「杉35年、檜50年」と書かれているものもあり、良木の檜は60年以上とも言われている。)

山から木材を運び出す「山出し」の方法には、「川流し」、「土引き(どびき)」、「木馬(きんま)」がある。飼所では川流しは「ドブスラ」といい、山の斜面に木材を3列ほど敷き、その上を木材を滑らせて谷へ落とす。そして、大水を待って川に放り込み、下流の貯木場へ流す。その後、越ノ坂で船積みし、九州や本州に運ぶ。

「土引き」は木材を1~3本ずつ、牛馬に引かせる運搬方法。「木馬」は運搬用の簡易なソリだが、木材を適当な長さに切りそろえてから積んだ。油を塗って滑りやすくした枕木を敷き詰め、その上を人が引いた。いずれも川に流せるところまで運び、筏を組み、川の水量が十分なときに流した。

その他

◎仁田ゴルフ場:対馬唯一のゴルフ場で、飼所川上流にある仁田ダム運動公園内に、1982年(昭和57年)10月にオープン。コースは6ホールを3回まわって18ホールとなる。フェアウェイは狭く、距離は短いが、谷あり、川越えあり、池ありの、変化に富んだコース設計で、春には桜やツツジ、秋にはモミジなどの紅葉を愛でながら、気楽にゴルフを楽しむことができる。

料金:プレイ使用料(18ホールプレイ以内)5,230円、各種用品レンタルあり 電話:0920-85-0880

仁田ゴルフ場

【地名の由来】 『津島紀事』によると、飼は峡(かい)、所は床のことだという。つまり山と山とに挟まれた平らな所、ということらしい。これ以外に説は見当たらない。確かに海が地蔵ノ壇の近くまでいっていた時代は平野も少なく、山と山に挟まれているという実感があったかも知れない。

Ⓒ対馬全カタログ