2025年6月23日更新

上県町

深山

【みやま】

佐護の最奥部にあり

農林兼業の村だったが、

昨今は少し違ってきた

農林兼業から三業種兼業へ

佐護の最も奥にある村。それが深山だ。海から遠く山に近い“山付きの村”であり、佐護では最も林業の盛んな村として知られていた。

村域は、南は上島最高峰の御嶽(479m)まで、東は舟志との境となる香ノ木山(307.1m)までとかなり広く、深山の最重要産業であった林業を育んできた。

その林業が元気だったのは、第二次世界大戦が終わってからの15年ほどまでで、対馬で住宅建設が一段落する頃、物流の発達で輸入材が対馬にも上陸すると価格で対抗することができず、また労働力不足もあり、次第に生産量も減少していった。

かつては農林兼業の深山だったが、農と林と勤め人という三業種兼業の家が増えていった。

Google Earthで眺める深山の山域 出典:Google Earth(地名を追加記入)

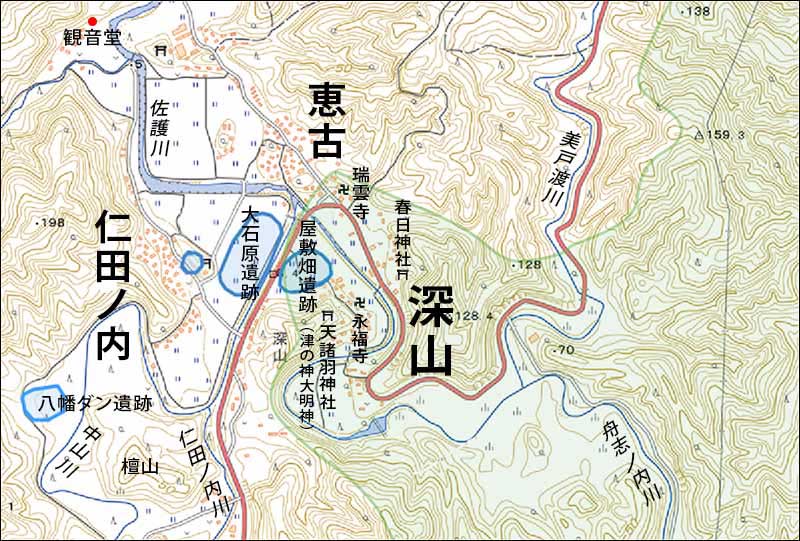

佐護周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大/施設名追加等)

どこからどこまでが深山か

微妙なのが瑞雲寺周辺で、一見すると恵古の一部と思われそうだが、実は深山だったりする。

深山周辺地図:淡いグリーンのエリアが深山(属した小字を地図に反映/佐護東里ではない) 出典:国土地理院地形図(地名拡大・施設名追加等)、長崎県遺跡地図 参考: 『島の故事探索(四)伝説津嶋佐護郡』、『上県町誌』

屋敷畑遺跡が語る平安後期の深山

1995年(平成7年)、小字 屋敷畑の田地に農道を通すことになり、その事前発掘調査(約5m×約60m)を行うと、2年前に国道を挟んで西側で発掘された大石原遺跡同様の多数の陶器片とともに、ほぼ等間隔に並んだ多数の穴が発見された。穴はかつて掘立柱を立てた跡で、10棟分が確認できたそうだ。

調査エリア内の北ゾーンに小屋のような小さな建物、20mほど距離をおいた南ゾーンに雨水を流す溝を伴う大型の建物が配置され、それぞれ建て替えながら継続利用されていたと考えられている。大きな建物は大型の倉庫、あるいは住居と推測されている。

時代は12世紀から13世紀前半、平安後期から鎌倉時代にかけての遺跡らしく、陶器片も高麗青磁が最も多く、中国製も含め輸入陶磁器が83.9%、国産陶磁器はが16.1%だ。この割合は当時の一般の領主関連遺跡と近似で、「屋敷畑」という小字名からして、この地方を束ねる首領の屋敷があったのではないかという説が有力だ。

また、当時は深山近くまで船が上がってこられた、とも考えられている。潮の満ち引きを利用して楽に遡上できる、独特の操船ノウハウなどもあったのではないだろうか。

屋敷畑遺跡、大石原遺跡と想定されるエリア:国道と川をはさんで、左(東)が屋敷畑遺跡、右(西)が大石原遺跡。中世の頃は間に川もなく、一体の遺跡と考えられており、二つ合わせて大石原遺跡として扱われることもある(長崎県遺跡地図の大石原遺跡エリアを写真上に表わす)

食糧には比較的余裕のあった江戸時代

佐護の最奥部にある深山は林業中心の村と思われがちだが、農耕地もそれなりにあり、麦の生産量も他の佐護の村々と変わらない。もちろん平地よりは山の斜面を使った木庭作(焼畑農業)が多かったのは想像に難くない。

1700年(元禄13年)のデータから一人当たりの米麦量(食糧)を求めると、1年で1.23石、1日3.3合と、その頃の対馬の平均、0.48石ならびに1.3合を大きく上回る。

1861年(文久元年)には、1年1.05石、1日2.8合と、収穫量は1.14倍に増えているが、人口が1.34倍も増えたので、一人当たりにすると減ってしまった。それでも当時の対馬の平均1年0.66合、1日1.8合を上回るのは、さすが対馬の穀倉地帯・佐護だ。

1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』

物成約155石、戸数45、人口168、神社0、寺2、給人7、公役人18、肝煎1、猟師16、牛40、馬30、船1

1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』

籾麦707石、家42、人口254、男110、女115、10歳以下29、牛31、馬40、孝行芋1,550俵

※対馬藩の「物成(年貢)」は収穫量の1/4だが、それ以外に金銭で納める税金「公役銀」を工面するために麦などを売る必要があり、その他の支出も考慮すると、食糧として農民に残るのは収穫量の1/3くらいと考えられている。村によって多少事情が異なるのであくまでも計算値、目安と理解してほしい。

深山の林業を伝えた豊後の山子

江戸時代の対馬は、山の木を伐ったあとには麦などの農作物を植える、木庭作(あるいは段々畑)奨励の時代だった。木庭作で地味を使い終わった後には木を植えるが、あくまでも木庭作優先の植林だった。

対馬の林業は明治20年代に始まった国有林開発に端を発すると言われている。この時に優れた山の技術者である豊後(大分県)の山子(やまこ)が入山し、木を伐りだし、その後に造林し、林業を対馬に伝えた。

その後民間林の開発も盛んになり、大正時代になってから林業は対馬に根付いたと言われているが、前述のように1960年(昭和35年)頃から人手不足や輸入材の普及などにより、対馬の林業は勢いを失っていった。

林業が元気だった頃の深山の人たちの山の手入れ方法などが、1983年調査/1987年発行の『西南学院大学 民俗調査報告第4輯』に詳しく記録されている。

深山林業、山仕事の流れ

深山では山仕事を「山ばたらき」といい、木の伐採などは九州からやってきた山子を雇ってやってもらうことが多かったそうだ。

秋(9~10月)に行う採種は、壮齢の形の良い木を選び、木に登り種子を殻ごと採取。持ち帰ってからムシロに広げて叩いて殻を落とす。

3月下旬~4月頃に平地の畑につくった苗床に種子を播き、その約1年後に別の苗床に15㎝間隔で苗を移植。山に植えるのはその1年後で、「春植え」と「秋植え」がある。「春植え」は2月下旬~3月に雨の量を計算して植え、「秋植え」は11月上旬に植える。

植林した木の根元の草などを刈る「下刈り」は、植林後7、8年間、7月にする。枝を幹の根元から切り落とす「枝打ち」は11月~翌年3月に行う。

樹木の調査を深山では「山見」と言い、ハサミ尺で測る人の胸の高さの木の直径を測り材積(木材の体積)を出し、木の高さは目測で測る。

伐採には、「全伐」、用材用に一部を伐る「選伐」、手入れの一貫としての「間伐」と、大きく3種類がある。大木を伐る前には、山の神様に伐り残す木に移ってもらう儀式をし、その木に神酒を上げる。こうすることで氏神の山の木も伐ることができるそうだ。伐採した木は谷間に落とし、所有者あるいは業者の印を入れる。

山から木材を運び出す「山出し」では、まず山から下の道まで木馬(きんま=木で組んだ簡易なソリ)などで降ろし、そこから川の縁まで牛や馬で「土引き(どびき)」させるか、木馬で運ぶ。

川辺の木材の集積所を「土場」といい、そこから「木流し(川流し)」を行うが、水量が少ない佐護川水系では大水の時まで待機して流す。

河口の湊では、流れてきた木材が海に流れていかないようにアバ綱※を張り、止めた木材は流れの影響が少ない場所に集められ、船への積み込みを待つ。(以上、『西南学院大学 民俗調査報告 第四輯』を参照)

※アバ綱:網場綱が転じた林業用語で、運材河川で流れてくる木材をせき止め、集めておくために張るロープ。浮き代わりに材木を利用した。

佐護上里3村共同の正月行事「大般若様」

佐護観音堂で行われる年始めの伝統行事で、今も続いている行事に「大般若(だいはんにゃ)様」がある。

1月11日、深山にある瑞雲寺の大般若経の経本600巻を、恵古、仁田ノ内、深山の3地区の代表計6人が100巻ずつ背負い、約1.5km離れた観音堂まで歩いて運ぶ。「背負う」を対馬では「からう」という。そこからこの行事は「大般若様からい」とも呼ばれる。

観音堂では僧侶が読経し経本を扇のように繰りながら、参拝した住民らの頭や肩に当て、家内安全や子孫長久を祈願し一年のお払いをする。

600年続いているといわれる由緒ある行事で、現在の経本は3代目。1代目は深山の地蔵院の経塚、2代目は瑞雲寺の経塚に納められているそうだ。

「どちらが天諸羽神社か」論争

深山には二つの神社がある。春日神社と天諸羽神社だが、実は江戸時代は春日神社が天諸羽神社と呼ばれていた。

江戸時代1809年(文化6年)から翌年にかけて編纂された対馬の地誌『津島紀事』には、「春日神社、旧号は天諸羽神社という」と記してあるそうだ。元禄時代の地図では春日神社の位置に「天諸羽命神社」と記されており、佐護では天神多久頭魂神社と2社のみが描き込まれており、式内社※でもあるところから、かなり重要な神社として選ばれたはずだ。

ところが、真偽はともかく、1685年(貞享2年)に藩庁に誤って春日神社を天諸羽命神社として届けられたと伝わっており、それが元禄時代の地図にも反映されたと考えられている。つまり、春日神社=天諸羽命神社はミスから発生したということだ。

もう一方の神社だが、こちらは江戸時代には「津の神大明神」として崇められてきたのだが、1875年(明治7年)に神宮事務局(神社本庁の前身)の、全国の神社を調査し社名等を特定していく活動の中で、今度は「津の神大明神」が深山村の村社であるところから、こちらが格上と判断し、社号を「天諸羽神社」と定めた。それが現代の地図にも反映され、地図アプリで「上県町深山 天諸羽神社」を検索すると、深山地区西側の山にピンアイコンが付くことになる。

それについては郷土史家 永留久恵氏から反論があり、「天諸羽神社」は亀卜も行われ観音信仰と習合していたはず。佐護で「天諸羽神社」として相応しいのは恵古の「天諸羽神社」、というのが永留氏の結論となっている。

つまり、津の神大明神は津の神大明神でいいのではないか、というのが氏の意見でもある。もちろん、春日神社は春日神社だ。

また、「津の神大明神」の「津の神」は、本来は「津の上」ではなかったのだろうか。佐護全体を一つの“津”と捉え、津のもっとも奥に設ける神社として「津の上」としたのではないかとも想像できるが、どうだろう。

※式内社とは、927年(延長5年)にまとめられた『延喜式神名帳』に記載されている神社のことで、歴史ある神社であることを示す。

1962年の深山 写真提供:宮本常一記念館

2022年の深山(上の写真の60年後)

【地名の由来】 村域の一部である上島の最高峰 御嶽(みたけ)→御山(みやま)に由来するという説と、佐護の奥深くにあるから「山深い」→「深山(みやま)」になったのではないかという説、かつて春日神社の山を御山と言った説の、3説がある。

Ⓒ対馬全カタログ