2025年6月23日更新

厳原町

床谷

【とこや】

銀山、鉱山で働く人々の

生活拠点として賑わった

かつての鉱業特区

府中千軒、床屋千軒

西暦674年から銀を産出し、日本初の銀山として広く知られた佐須銀山。その鉱床は広く、採掘場は佐須一帯に点在していたが、各坑から掘り出された鉱石はすべて鶴野町、現在の床谷に集められ、ここで銀を取り出し、さらに純度を高める精錬を行った。

精錬場は江戸時代には「床屋」と呼ばれ、その周辺には坑夫たちの宿舎も建てられ、 遊女屋などもあったという。交易船の船乗りたちが実入りのいい仕事を求めて鶴野町に移住することもあったそうだ。鶴野町は人であふれ、銀山最盛期の延宝から元禄初期にかけて、人口は1000人を超えた。1678年(延宝6年)には1378人が、鶴野町に居住していたという。

「府中千軒、床屋千軒」あるいは「府中千軒、鶴野千軒」という言葉が生まれるほど、つまり城下の賑わいに匹敵するほど、大いに賑わったそうだ。実際の人口は府中の12分の1だが、人口密度は同等か、それ以上だったかも知れない。但し、「床屋千軒」という表現は、全国的に銀山隆盛の常套句となっているようだ。

しかし、18世紀に入ると銀の産出量が急激に減り、1737年(元文2年)、ついに閉山となった。

かつての坑道入口

村ではなく「鶴野町」だった

江戸時代の地図によっては「鶴野町」とか「銀山鶴野町」と記されている。「町」が付けられているのは対馬の中でも「鶴野町」だけだ。この点でも鶴野が特別な集落だったことがわかる。

対馬藩は佐須が銀山として有望とわかると、佐須郷を藩の直轄領としたが、さらに鶴野には銀山奉行(かなやまぶぎょう)を置き、銀の採掘や精錬を管理するようになった。

つまり、鶴野は郡奉行差配の佐須郷ではなく、銀山奉行差配の特別区域=特区として独立したエリアだった。本来なら下原の領地だが、鶴野町だけ治外法権的な区域として扱われた。

また、江戸時代を通して地名は「鶴野」か「鶴野町」だったが、俗称は「床屋」。本によっては地名を「床屋」と記しているが、藩製作の元禄時代の地図には「鶴野」、1838年(天保9年)の地図に「銀山 鶴野町」と記されており、公式地名は「鶴野」だったようだ。その後、俗称の方が優勢となり、地名は地名らしく「床屋」から「床谷」に変わった。

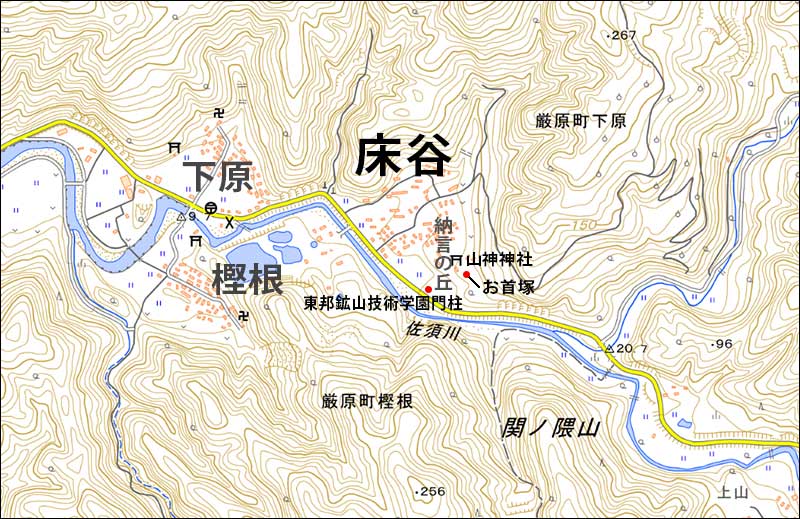

床谷周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大・施設名追加等)、長崎県遺跡地図

幕末期に鶴野銀山、そして銀山の終焉

1737年(元文2年)に閉山となった佐須銀山だが、文政年間(1818~1831年)から幕末にかけての数十年、椎根と下原の山で採鉱が再開され、まとめて「鶴野銀山」と呼ばれた。しかし、以前に比べれば小規模で、明治になると藩が消滅し体制が変わったこともあり、廃坑となった。

佐須銀山が再び注目されるようになったのは、大正になってからだった。スイス人C・ファーブルという事業家が鉱山を経営し、銀をベルギーに送ったそうだが、含有量が少なかったのだろう、数年間で廃鉱となった。

亜鉛鉱山とカドミウム汚染、そして閉山

しばらく休山状態が続いたが、1939年(昭和14年)、鉱業権を取得した日本亜鉛株式会社が、今度は亜鉛鉱山として開発をスタート。1941年(昭和16年)に社名を東邦亜鉛株式会社と改め、さらに鉱区を拡張。1966年(昭和41年)9月以降は、月に亜鉛19,000トン、磁硫鉄鉱3,000トンを生産する日本有数の鉱山にまでなり、同じ年に中学卒業生を対象とした各学年定員12名の技術者養成学校「東邦鉱山技術学園」まで開設するに至った。

厳原町は昭和43年から3年がかりで、住宅地を整備し、床谷に鉄筋コンクリート4階建ての低層住宅を12棟、総戸数192戸を建設。1972年(昭和47年)時点で、従業員680人、家族を合わせて約3,000人の対馬最大の企業にまでなり、島民自慢の会社でもあった。

しかし、1973年(昭和48年)、安い輸入亜鉛による経営の行き詰まりを理由に急遽閉山が決定され、その年の12月に約30年の歴史に幕が下ろされた。

すると翌1974年(昭和49年)、長年のカドミウム汚染が明るみになり、その後樫根をはじめとする佐須地区は補償問題、汚染田の復元問題等で大きく揺れることになった。

対州鉱業所跡(2021年):外壁や屋根が取り払われ、むき出しとなった設備

かつて建っていた鉄筋コンクリート4階建て192戸の社宅(2002年撮影):現在は取り壊され、新しい4階建て集合住宅3棟に変わっている

歴史は納言の丘にあり

床谷の南東側の山の斜面は傾斜がおだやかな台地状の地形になっている。ここに平安時代に坑道落盤事故の責任をとって自死した官吏夫婦を弔うための納言塚があったと伝えられており、そこからこの辺りの地名を「納言」といい、この高台を「納言の丘」と呼んだそうだ。

また、この納言の丘に古代佐須郷の政庁があったとも言われており、さらに山神神社、佐須院観音堂(1888年まで)がここに置かれ、元寇・文永の役で戦死した宗資国の首を納めたというお首塚もここにある。

江戸時代には銀山奉行の政務所が納言に置かれ、その住まいもその近くに建てられたという。

さらに時代が下って昭和、東邦亜鉛が亜鉛鉱山をスタートさせると、所長、副所長をはじめとする幹部の住まい、技術者たちの住宅は納言に建てられた。そして、テニスコートも完備したこの高台にある職員住宅を「納言住宅」と呼び、下の床谷の一般坑員の社宅とは区別したようだ。

納言の丘

お首塚

山神神社(旧拝殿):祭神は屋船豊受姫神(やふねとようけひめのかみ)と屋船久久遅神(やふねくくのちのかみ)。どちらも木の神様、家屋の神様で、棟上げ式などで祭られる神様として知られている。なお、拝殿は2024年に建て替えられている

【地名の由来】 本文参照。

Ⓒ対馬全カタログ