2024年11月25日更新

美津島町

竹敷

【たけしき】

万葉集と、旧海軍と

海上自衛隊の村

『万葉集』の中の竹敷

防人(さきもり)の島として知られ、『万葉集』でも防人の歌で登場する対馬だが、実際に防人が詠ったのは4首のみ。対馬で詠まれた歌の多くは736年(天平8年)の遣新羅使阿倍継麻呂一行によるもので21首あり、その内の18首が竹敷ノ浦で詠まれたとされている。

竹敷の黄葉をみれば吾妹子が

待たむといひし時ぞ来にける

竹敷のうへかた山は紅の

八入の色になりにけるかも

竹敷の玉藻なびかしこぎ出なむ

君が御船をいつとか待たむ

最後の歌は玉槻(たまつき)と呼ばれる娘の歌。この時代の対馬に歌を詠むほどの教養ある子女がいたかどうか。対馬に流れてきた遊女説、海女になりかわっての代作説など、歴史家にロマンを提供している。

船を浮かべ優雅に過ごすなら、ここが最適。モウコ崎

由緒ある地名の謎

『万葉集』に登場することからその存在を歴史に刻むことになった竹敷だが、万葉仮名では「多可思吉」あるいは「多可之岐」と書かれており、音としては「たかしき」。その「たかしき」が竹敷となったのは、江戸時代に「竹の浦」という村を、これがかつての「たかしき」に違いないと、対馬一番の賢人として知られる陶山訥庵が比定し、竹敷と書いて「たかしき」とルビを打ったことに由来する。

つまり、「たかしき」という音に近い地名が付近にないことから、竹の浦が「たかしき」であろうということになり、地名も両者の折衷で「竹敷」を当て、それが定着し、音は漢字にそろえられ「たけしき」となった。

中世の竹敷をまとめた高尾氏

中世の頃、竹敷がまだ竹の浦だった頃、朝鮮の書『海東諸国紀』によると戸数は80戸ほどで、浅茅湾の村の中ではどちらかというと小規模な村だった。その村を束ねていたのが、後に廻船商人としても活躍した高尾氏だった。

応永(1394年~1428年)の頃、当時船頭であった高尾氏は、宗貞茂に忠誠を誓い、宗氏の家臣になったと伝えられている。領地は小さく、竹の浦をまとめるだけの弱小領主だったが、軍役を務めながら、漁業をベースにしながら、渡航の自由や交易の権利を得ることで、廻船問屋として活動域を広げていった。

そんな高尾氏の繁栄は、中世の少々乱暴だが自由に行き交うことができる、大らかな時代背景が前提だった。江戸時代になり農業中心の規制の強い社会になると、島民の自由闊達さは失われ、繁栄は府中だけに集中した。

もともと地侍ではなかった高尾氏は、府中に出て商人の道を選んだようだ。17世紀後半には新興の有力商人「新六十人」に名を連ね、田代領から送られてくる油を販売する田代油屋に任命され、商いで成功していた。

また、それとは別に竹敷村の肝煎(農民代表)になった高尾氏もいた。竹敷は長く給人・足軽のいない村だったが、1812年(文化9年)に高尾氏が間高3寸(=約3石)の給人になっている。

江戸時代は、農で苦労し、漁で補填

浅茅湾での漁業を主たる営みとしていた竹敷だが、江戸時代になると農業主体の村落経営を余儀なくされた。

元禄時代(1700年前後)の竹敷の村容を『元禄郷村帳』でたどると、米麦の生産量は物成の4倍として72石。その約3分の1が村人の食糧となると考えて24石を人口で割ると、年間一人当たり0.15石、1日0.42合となる(10歳以上で計算)。当時の対馬の平均が1.3合だから、平均の3分の1。この数値は、ワースト3に入るのではないかと思える少なさだ。

約160年後の文久元年になると、おそらく木庭作の拡大、耕作地の開拓などで作付面積を増やしたのだろう、米麦の生産量は109石と、1.5倍に。元禄時代との比較のために11歳以上で計算すると、年間一人当たり0.22石、1日0.61合となる。人口がほとんど変わらないので、こちらも1.5倍に増えたものの、これでもかなり厳しい。当時の対馬の平均は1.8合だ。

この最悪とも言える食糧事情を救ったのは、海の恵みをおいて他にない。元禄時代の船数11艘も、浅茅湾内の村としては濃部村と同数で最も多い。また佐野の鰯網の請浦でもあったので鰯の地引網のノウハウは心得ており、地先の海での漁業は許されていたので魚を獲って食糧の不足分を補った。水産物を売って麦を買ったり、公役銀のための現金も得ていたはずだ。

1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』

物成約18石、戸数38、人口(10歳以上)157、神社1、寺2、給人0、公役人19、肝煎1、猟師0、牛3、馬0、船11

1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』

籾麦109石、家37、人口186、男82、女82、10歳以下22、牛28、馬0、孝行芋1,150俵

日本海海戦大勝利のお膳立て

遣新羅使以後、竹敷が日本史に登場したのは明治時代になってから。日清戦争(1894~1895年)以後の朝鮮半島の有事に備え、旧海軍は1896年(明治29年)に竹敷に海軍要港部を設置した。

そして、艦船の速やかな移動のために、対馬の地峡部を開削し水路をつくるプロジェクトを立ち上げた。のちに「万関の瀬戸」と呼ばれる水路は1900年(明治33年)に完成。そして、それが日露戦争の日本海海戦、別名対馬沖海戦(世界では「対馬沖」を採用している)における大勝利の要因のひとつになったのだった。

隣浦の深浦には、水雷艇基地

対馬では日露戦争と、竹敷の海軍要港部が有名だが、日清戦争の8年も前の1886年(明治19年)、緊迫する極東情勢をにらみ、日本海軍は竹敷に水雷敷設部を置き、隣浦の深浦に水雷艇基地を設置した。水雷艇とは今風に言えば、魚雷艇。日清戦争では、その魚雷で相手の戦艦を大破させる等、大いに活躍したそうだ。

今、竹敷から急坂を上り深浦に行くと、目の前には製塩所が飛び込んでくる。水雷艇の係留ゾーンはその敷地の奥にあり、岸には木々が立ち並び昔の面影はない。しかし、石垣で直線的に建造された護岸、底まで石が敷かれたドックは独特の雰囲気を醸し、ここにかつて軍艦たちが係留されていた風景を彷彿とさせてくれる。

特に石ドックは、近代土木遺産としても優れたものであり、「日本近代土木遺産」(土木学会)でAランクに指定されている。

鹵獲(ろかく)したロシアの潜水艦の技術調査も行われたという石ドック

水雷艇を係留した石造りの岸壁。対岸にもある。

海軍景気の終焉

海軍要港部が竹敷に置かれた1896年(明治29年)から、竹敷の人口は急激に増加し、最盛期には2000人を超えた。丘の上まで家が建てられ、遊郭もでき、海軍景気に大いに沸いた。

1904年(明治37年)には、鶏知村から独立し、黒瀬、昼ヶ浦、島山を加えて、竹敷村となるまでになった。しかし、その繁栄もつかの間、1910年(明治43年)の韓国併合が、大きく竹敷を運命を変えることになった。

韓国との間に緊張がなくなると、1912年(大正元年)、海軍は地理的により有用な朝鮮半島南岸の鎮海に要港部を移設。竹敷の部隊は防備隊となり、それも4年後には廃止された。

その8年後となる1924年(大正13年)には、竹敷の人口は515人と、往時の4分の1まで減ってしまった。

第二次大戦後は海上自衛隊の対馬基地分遣隊が置かれ、現在にいたっている。

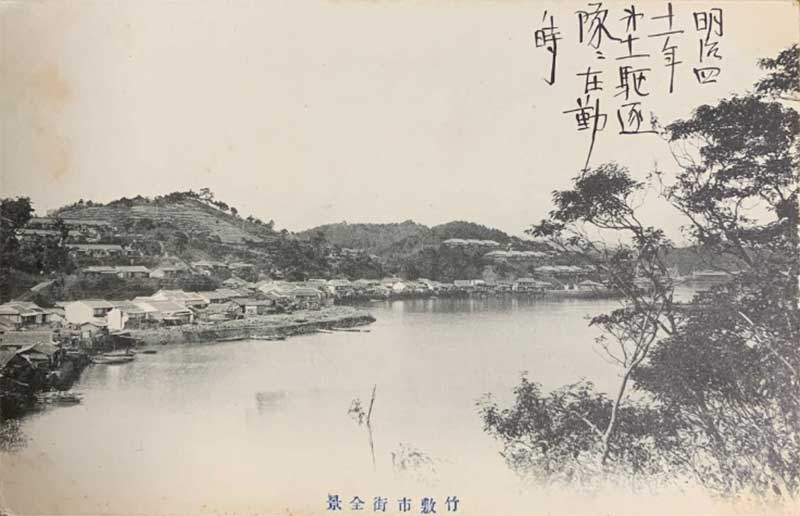

丘の上まで家が建ち、海軍景気に沸いた頃、明治41年(1908年)の竹敷。山の頂上付近まで段々畑になっている

要港部正門跡を示す標柱:かつてここから先は旧海軍要港部の敷地だった

要港部正門跡を示す標柱:かつてここから先は旧海軍要港部の敷地だった

全島から船大工が集結

1943年(昭和18年)に軍から要請で、竹敷に対馬全島(竹敷には峰村以南※)から30人ほどの船大工が集められ、有限会社竹敷造船所が創られた。軍用船の製造を効率的に行うためだったが、木造の軍用貨物船や渡海船を造ったという。

戦争が終わり竹敷造船所が廃業すると、雇われていた船大工たちは地元に帰って造船業を続けたり、竹敷に残って造船所を始めたりした、狭い竹敷に6軒ほどの造船所が乱立し、注文を奪い合う時代がしばらく続いたそうだ。1960年(昭和35年)前後、高度経済成長が始まる頃が、島民の景気も良かったのだろう、その頃が対馬の造船業の最盛期だったという。

現在、竹敷には木造船を造る造船所としては竹敷造船所(前述の有限会社竹敷造船所とは異なる)だけが残っているが、実際に船を造っていたのは1990年頃まで。漁船、真珠作業船、地舟、舟ぐろう船など、さまざまな木造船を造ったそうだ。

竹敷造船所の阿比留日昭氏は昭和15年生まれ。昭和40年(1965年)25歳で父親にならって船造りを覚え、200~300隻ほど造ったという。船材は対馬産の杉がメインだが、日向材を福岡から仕入れることもあった。釘は広島産を使ったそうだ。

※三根村より北の船大工は上県造船所(上対馬町古里)に集められた。

最初の対馬空港は水陸空港

再度竹敷にスポットが当たったのが、1963年(昭和38年)に完成した対馬空港だった。長さ150m、幅20mの滑走水路やエプロン、ターミナルビルを配した水陸空港だったが、島民にとっては“”海の時代から空の時代へ”という、時代の流れを感じさせる画期的な出来事だった。

離島振興事業の一環で、現在の対馬空港が開港するまでのつなぎとして、長崎県大村空港との間を水陸両用機が往復したが、機体の故障等が原因で運休が多く、実際に飛んだのは約3年ほど、1964年(昭和39年)から1966年(昭和41年)までだった。

その後、1968年(昭和43年)には閣議で廃止が決定され、1975年(昭和50年)10月の新対馬空港オープンまで、対馬と本土を結ぶ空の便は途絶えることになった。

「対馬水陸空港」が完成した頃の竹敷(1963年) 写真提供:宮本常一記念館

大洋真珠と平成天皇行幸啓記念碑

大洋真珠株式会社は大洋漁業株式会社(現マルハニチロ)の真珠養殖部として1951年に発足し、1964年に株式会社として独立。竹敷には1952年に事業所を開設し、対馬での真珠養殖をスタートした。

1990年(平成2年)5月21日に、平成天皇が地方事情御視察のため対馬を訪問され、当時の大洋真珠(竹敷事業所)を訪れられ核入れ作業を視察。その光栄を記念し、4年後に大洋真珠が敷地内に行幸啓記念碑を建立したが、7年後の2001年(平成13年)に大洋真珠竹敷事業所は閉鎖。

その事業所の敷地が陸上自衛隊の隣地であったため、防衛庁に土地の購入を打診したが、防衛庁は買い取りを断念。後に韓国資本に渡ることになった。その後、その記念碑の移設に関して対馬市議会でも検討されたが、最終的に海上自衛隊防備隊本部の玄関隣の敷地内に落ち着き、2016年(平成28年)に移設された。

行幸啓記念碑

【地名の由来】 本文参照。

Ⓒ対馬全カタログ