2023年7月9日更新

美津島町

小船越

【こふなこし】

かつて善光寺の本尊も

寄ったという、

古からの海上交通の要衝

地峡を越えて行き交う旅人たち

1672年(寛文12年)の大船越の堀切水路が完成するまで、対馬の上島と下島は、かろうじて繋がっていた。陸地のもっとも細いところで、幅約160メートル。人々はその地峡を越えて船を運び、あるいは船を乗り換えて往来した。

その地峡の東側に生まれた村が小船越だ。7kmほど南に大船越が誕生するまでは、「船越」と呼ばれたようだ。

地峡の西側は「西の漕出(にしのこいで)」と呼ばれ、奈良時代には、遣唐使や遣新羅使を乗せる走波性能の高い新羅船が停泊していた。今、その周辺はひっそりと静まりかえり、かつてこの地を行き交ったさまざまな時代の旅人を彷彿とさせる。

その中には初めて日本に仏教を伝えるべく大和をめざす百済王の使者たちもいた。あくまでも記録としてではあるが、伝教大師最澄が唐からの帰りにここを通過したともいわれている。

西の漕手

数奇の運命をたどる日本初の仏像と梅林寺

日本書紀によると、552年(欽明天皇13年)に百済の聖明王が大和朝廷に仏像などを献上したが、その途上、小船越に寄った使いの一行は仏像を一時安置するためにお堂を建てさせた。これが日本最古の仏跡であり、その堂の跡に建てられたのが梅林寺だそうだ。

またその仏像は、朝廷にもたらされるや蘇我氏と物部氏の対立を激化させ、当時流行った疫病を仏教の災いとされ、排仏派の物部氏により「難波(なにわ)の堀江」に投棄された。そしてその約90年後、信州の本田善光が堀江の海中より阿弥陀仏像を得る。それが信濃善光寺の起こりであり、その仏像が善光寺の本尊「一光三尊阿弥陀如来」とされている。

起源が日本最古の梅林寺

倭寇二大拠点のひとつ

15世紀の初め頃、ここを根拠地として朝鮮との交易を行ったのが早田氏(船越早田氏)は、朝鮮からは倭寇の頭領としてマークされていた。1419年の朝鮮軍による応永の外寇では、もう一つの倭寇の拠点であった尾崎(当時は土寄)同様、小船越は激しく攻められ、一時占領されることもあった。

西の漕出の岬の先端に空墓の墳墓群があるが、副葬品の年代から1400年代のものと推定され、倭寇の時期と重なる。塚塔崎遺跡と呼ばれ、倭寇などで朝鮮半島で果てた人たちの墓ではないか、と言われている。

交易の要として繁栄を謳歌

朝鮮王朝は倭寇対策の一環として、朝鮮への渡航許可証ともいうべき「文引」の発給権を宗貞盛に与えたが、これは貞盛から要請したものだった。1426年(応永33年)に貞盛が朝鮮側に文引運用への協力を要請し、1438年(永享10年)に約条において制度としては確立したと言われているが、浸透するには時間を要したようだ。いずれにしてもこれによって宗家は支配力を確かなものにし、また発行手数料を取ることで財政的に潤った。

その文引の発行を行ったのが梅林寺だ。内外の交易船がこの浦に出入りし、文引を手にする順番を待った。それにより小船越は大いに賑わったが、1460年には文引発行業務が佐賀に移っていたことが朝鮮の書『海東諸国紀』に記されている。文引効果による小船越の賑わいは30年ほどだったようだ。

文引で賑わった村から、食料状況最悪の村へ

朝鮮航路としてはほとんど寄港されなくなった小船越だが、地峡を越えて浅茅湾と対馬海峡側を往来する人々には有益だったに違いなく、それなりに繁栄していたたはずだ。ただ、大船越瀬戸が開通してから、状況は大きく変わった。

航路変更前の史料がなく、正確な比較はできないが、航路が変って28年後、1700年(元禄13年)の郷村帳では、戸数23戸。中世の朝鮮の書『海東諸国紀』(1471年)では小船越は100戸となっている。過大数値の多い書なので、少なく見積もって50戸としても、半減。おそらく賑わっていた頃は、宿などもあったのではないだろうか。

戸数に比べ人口は多い。1700年の人口は202人(10歳以下を含まず)。1戸に付き8.8人と、4~6人がほとんどの対馬にしては特異な数字といえる。さらに、年貢を引いた一人当たりの米麦の量が約0.3石というのは、対馬で最も食糧状況の悪い村の一つということになる。

幕末期には、11歳以上の人口は103人と、元禄期に比べてほぼ半分。一人当たりの米麦の量を計算すると、約0.9石と、対馬の平均1.1石に近づいた。

1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』

物成約21石、戸数23、人口202、神社1、寺1、

給人1、公役人13、肝煎1、猟師6、牛10、馬0、船8

1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』

籾麦123石、家21、人口122、男56、女47、

10歳以下19、牛14、馬11、孝行芋500俵

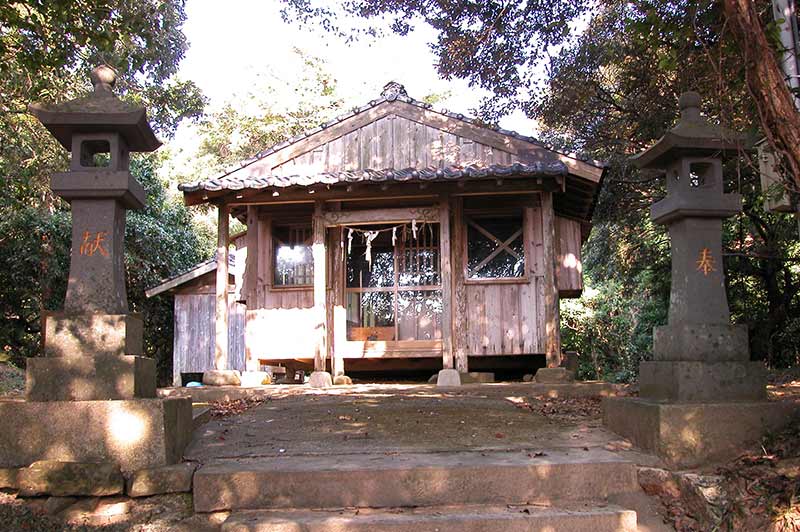

阿痲氐留 (あまてる)神社と百手祭

もう一つ、対馬における小船越の重要性を伝えているのが、阿痲氐留(あまてる)神社の存在だ。祭神は天日神命(あまのひのみたまのみこと)であり、『魏志倭人伝』に登場する対馬の大官「卑狗(日子)」の流れと推定される県直(あがたのあたい)の祖神といわれている。

『日本書紀』によると、高御産霊(たかみむすび)と日神を、磐余(いわれ:奈良県)に勧請したとある。高御産霊は豆酘の高御産霊だが、日神は小船越の阿痲氐留という説が有力らしい。

壱岐の月神である天月神命(あめのつきのみたまのみこと)も京都の山城に勧請されており、その対となる神(「日」と「月」の一字が違うだけ)ということも有力の根拠のひとつだ。別説として豆酘の多久頭魂という説もあるが、どうだろう。

阿痲氐留神社では、毎年3月に昔ながらの弓射りの神事として「百手祭(ももてまつり)」が今も行われている。的を狙って矢を射り、吉凶や農作物の出来を占う、室町時代頃からの神事だ。九州では広く行われているが、本当に矢を射るところは少なくなってきたらしい。ここでは本当に、国道を超えて、遠くの的に向かって矢を射る。「中世が生きている」とは、昭和20年代の対馬を形容するのによく使われた言葉だが、令和になっても中世が残っている。

阿痲氐留(あまてる)神社

【地名の由来】 元来は船越であったが、大船越に比べ、小さな船なら引いて越えられるので、小船越となったという。

Ⓒ対馬全カタログ